波と対流が形作る金星大気大循環:地表から超高層大気まで

波と対流が形作る金星大気大循環:地表から超高層大気まで

本研究は科学研究費補助金 基盤研究(S) 24H00021 (2024 年度~2028 年度) により実施されています。

ニュース

本研究の概要

研究の全体像

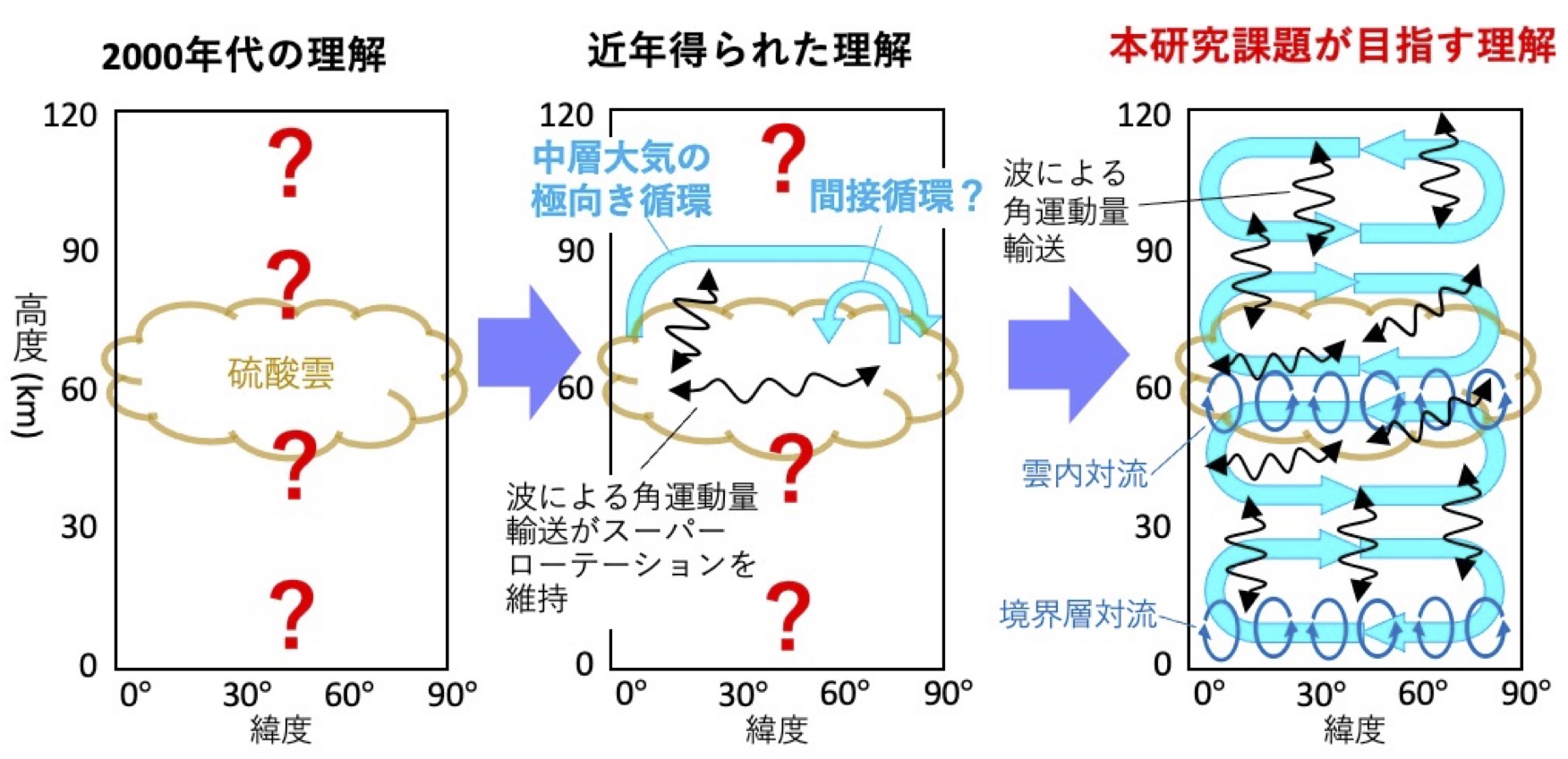

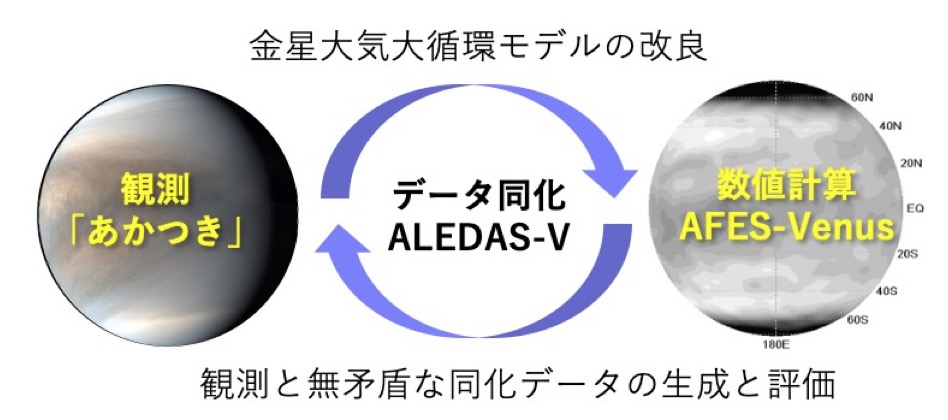

金星気象学は探査機「あかつき」の実現と数値シミュレーションを用いた研究によって大きな進歩を遂げ、とくに惑星規模の波動とそれがもたらす高速帯状風「スーパーローテーション」の理解が進んだ。しかし、気候を決定する物質輸送とそれを支配する、地表から均質圏界面に至る子午面循環の構造は依然として理解されていない。本研究では、これまでの研究によって取得可能となった新たな観測情報を活用し、放射・物質輸送や対流過程の改良を含む数値モデルの高度化を進め、これらをもとに、我々が初めて実現した金星大気の「データ同化」に新たな手法を導入して新規研究を大規模展開する。このことにより、波動や対流といった大気擾乱が子午面循環を駆動する力学過程を精査し、地表から均質圏界面までの子午面循環の構造を明らかにする。硫酸雲を支配する化学物質輸送や、水の消失に関わる均質圏界面に至る上方輸送、そしてそれらがもたらすであろう金星気候の長期変動を紐解くことがゴールである。

本研究で生成する数値データは、我々が世界への公開を開始した「『あかつき』金星気象データセット」を格段に改善し、惑星気象学・気候学を推進する研究教育基盤となる。

図1 本研究課題で目指す、金星大気の子午面循環とその駆動に関わる波動や対流の解明

核心をなす学術的問い

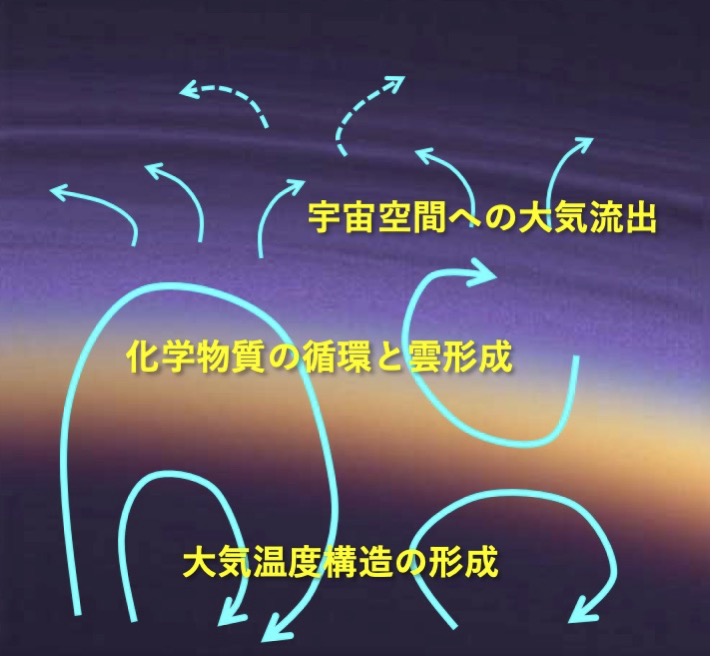

惑星の気候は、地表から超高層大気に至る物質循環と、それがもたらすエアロゾルや温室効果ガスの層構造、宇宙空間への大気散逸によって形作られる。 本研究ではそのような上下・南北方向の惑星規模の平均循環、すなわち子午面循環の解明に挑む。 子午面循環は帯状風よりはるかに遅く、直接的な計測は困難である。 また、子午面循環の駆動には時間的・空間的に局在した波動や対流による角運動量の輸送や熱輸送が関与しており、これらの数値モデルによる再現にも困難があった。このような背景をもとに我々は、新たな手法でアプローチすべき以下の3つの問いを掲げる。

- 金星の子午面循環はどのような構造をしていて、それはどのように駆動されるのか?

- 金星の鉛直物質輸送はどのように生じ、どのように気候形成に関わっているのか?

- 金星大気の長期変動はどのように生じ、それに伴って物質循環はどう変わるのか?

研究方法の独自性

多岐にわたる観測情報と新たなデータ同化手法を組み合わせることによって、子午面循環と物質輸送の全体像を掌握する。 新たな観測情報は、夜側も含めた全球風速場、下層大気の情報を有する山岳波、化学物質の時空間変化、熱圏力学・化学観測に加え、長期変動の研究を可能にする10金星年にわたる連続観測である。 データ同化の新機軸としては、観測物理量の直接的な同化、モデルパラメータの自動更新、非静力学モデルを用いた対流と大気重力波のパラメタリゼーションの開発を行う。

図2 「データ同化」を介して「モデルの改良」と「同化データの生成」を再帰的に推進

本研究で明らかにすること

子午面循環の構造と循環駆動機構の解明

地表から均質圏界面までの子午面循環パターンと、それを成立させる角運動量と熱の輸送を解明する。ハドレー循環・フェレル循環・波動が駆動する循環の分布と、対流による拡散的な輸送の生じる場所を特定し、とくに各高度面での鉛直輸送の経路と速度を明らかにする。鉛直輸送の担い手が流体運動から分子拡散へと遷移する均質圏界面の高度がどのように決まるのかを、鉛直輸送の内訳から解明する。これらの循環を駆動する波動擾乱を空間/時間周波数ごとに分解し、それぞれの励起・伝播・減衰過程を推定する。波による加速/減速がスーパーローテーションと子午面循環を同時に維持するしくみを理解する。鉛直物質輸送と気候形成の解明

こうして明らかにした大気大循環の知見をもとに、同化データに微量気体の輸送と化学を導入することにより、下層大気から雲層を横切って光化学領域に硫酸の材料物質が運び上げられる経路を特定し、その流量がどのように調節されるのかを解明する。紫外画像から得られたSO2の時空間変動と対応させ、子午面循環、対流による輸送、大規模波動の寄与を明らかにする。輸送量の変化に応じた硫酸生成率変化から、雲量が大気力学によってどう制御されるのかを解明する。また、均質圏界面までの水の上方輸送を、水蒸気と硫酸水溶液エアロゾルそれぞれの形態について評価する。雲形成と光化学による脱水過程を明らかにして、大気散逸による水の消失速度を左右する均質圏界面の水蒸気混合比がどう決まるのかを解明する。地上からの微量成分観測と比較し、物質輸送が熱圏構造と大気散逸に与える影響を評価する。長期変動と気候安定性の解明

大気力学と化学物質輸送の理解をもとに、これらの複合要因で生じると予想される、「あかつき」の長期観測で見出された数年スケール変動に挑む。 高/低アルベド期、速/遅スーパーローテーション期、暖/冷雲頂期の力学状態はどう異なるのかを、それぞれの時期の観測データの同化によって明らかにする。子午面循環と波動による角運動量収支と、日射加熱・赤外放射輸送・循環による熱輸送によって決まる熱エネルギー収支の長期変化を調べ、収支がバランスしない部分が平均状態にどのような変化を引き起こすのかを推定し、観測された変動と比較する。さらに大気大循環モデルに見られる長期変動と同化実験の比較から、長期変動のメカニズムを解明する。

図3 鉛直循環の重要性のイメージ。金星大気の鉛直循環を徹底解明し、火星・地球と比較研究することにより、系外惑星も含む惑星一般において鉛直循環が雲の形成や揮発性物質の流出に与える影響を理解する

研究組織

本研究は、今村 剛(東京大学)を代表者として、下記の研究者(分担・協力)ならびに Akatsuki Science Team によって推進されています。

今村 剛(東京大学|代表)

石渡 正樹(北海道大学)

高橋 芳幸(神戸大学)

堀之内 武(北海道大学)

佐川 英夫(京都産業大学)

安藤 紘基(京都産業大学)

佐藤 毅彦(宇宙航空研究開発機構)

神山 徹(産業技術総合研究所)

今井 正尭(東京大学)

前澤 裕之(大阪公立大学)

三好 建正(理化学研究所)

Jianyu (Richard) Liang(理化学研究所)

榎本 剛(京都大学)

杉本 憲彦(慶應義塾大学)

藤澤 由貴子(慶應義塾大学)

小守 信正(慶應義塾大学)

黒田 剛史(東北大学)

松嶋 俊樹(神戸大学)

林 祥介(神戸大学)

高木 征弘(京都産業大学)

杉本 憲彦(慶應義塾大学)

はしもと じょーじ(岡山大学)

樫村 博基(神戸大学)

高橋 芳幸(神戸大学)

前島 康光(神戸大学)

中島 健介(九州大学)

杉山 耕一朗(松江高専)